>

Le voci delle

mille colline

In Ruanda con l’Otto per Mille Valdese, tra memoria e progetti per il futuro

Archivio

RUANDA

Atterrando a Kigali, capitale del Ruanda, colpisce la prima impressione. Sembra di arrivare in un luogo del nord Europa, non fosse per il caldo e la vegetazione. Ordine, pulizia, dinamicità. E poi le gru, le case in costruzione, i palazzi moderni e una vitalità frenetica. Un cantiere costante, vivo e che punta verso l’alto.

Più di 11 milioni di abitanti per un paese grande circa come la Sicilia, che si ricostruisce pian piano dopo i tragici eventi del genocidio del 1994. Sono evidenti gli investimenti dall’estero, che danno l’idea di uno stato fiorente e che, però, pretendono sicurezza e ordine.

Ciò che si vede è impressionante e colpisce subito, ancora di più in confronto ad altri stati africani, più caotici e scombinati. Nelle strade ognuno ha un attività, le persone attendono l’autobus in una fila ordinata, i mototaxi hanno il casco per loro e per l’unico passeggero che prenderanno lungo ogni tratta.

C’è anche altro, che non si vede, sotto la superficie. Non si vedono mendicanti, non si vedono rifiuti in nessun luogo, non si vedono sacchetti di plastica: sono proibiti. E non si vedono neanche bambini che vendono prodotti ai bordi della strada o persone che fanno l’elemosina.

Secondo Human Rights Watch queste persone non si vedono perché sono arrestate e nascoste in centri governativi; secondo Reporter Sans Frontieres sono lungi dall’essere visibili e garantite anche la libertà di stampa (nella sua classifica Rsf valuta il Paese al 159 posto su 180) o l’opposizione politica al governo di Paul Kagame, accusato di usare le leggi che garantiscono la pace dopo il genocidio per inibire le voci contrarie.

Ma oltre allo sguardo e a ciò che gli è nascosto, c’è di più, ci sono altre sensazioni che vanno più a fondo. Come un suono grave, costante e in lontananza, che fa vibrare nelle viscere un inspiegabile senso di dubbio. Come un eco profondo che proviene dalle mille colline del piccolo stato dell’Africa dell’est.

ECHI DAL PASSATO

«Quella collina è della mia famiglia. Dovrei tornarci, ma in effetti non lo faccio da quella notte». Calma e tranquilla, Eveline racconta la sua storia, mentre viaggiamo dall’ovest verso il centro del paese. È calma e tranquilla, come tutte le persone che abbiamo incontrato e che hanno voluto raccontare la propria testimonianza del genocidio del 1994.

Non c’è stato bisogno di chiedere nulla. Il trauma non è un tabù, in questi racconti: non lo è più, anche grazie agli sforzi internazionali e del governo. «Io e mio marito insieme a nostra figlia siamo gli unici sopravvissuti di quel villaggio. I miei genitori, tutti i miei fratelli e i loro figli sono stati uccisi lassù – racconta mentre indica con il dito oltre al finestrino dell’auto – noi, nascosti in un auto di amici, siamo riusciti a raggiungere Kigali, dove ci siamo nascosti per mesi».

Frammenti di uno dei tanti racconti che hanno in comune centinaia di migliaia di persone in Ruanda. Dal 6 aprile 1994 estremisti di etnia Hutu hanno iniziato a massacrare la popolazione di etnia Tutsi, considerata straniera e responsabile dei problemi della società. L’odio e la tensione crescevano da anni e la notte del 6 aprile si scatenò: il genocidio ruandese durò circa 100 giorni, durante i quali morì circa un milione di persone. Secondo la Croce Rossa le prime 100 mila vittime furono uccise in due settimane; 300 mila in un mese. Tutto sotto lo sguardo della comunità internazionale che non intervenne.

Sulle reali origini del conflitto, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda scrisse che i Tutsi e gli Hutu non erano diversi ma erano stati distinti in base al ceto da parte dei colonizzatori (prima tedeschi e poi belgi), modalità trasmessa poi ai governi post coloniali.

Il genocidio del Ruanda resta inimmaginabile agli occhi moderni, non solo per la sua ferocia, ma anche per la sua precisione e meticolosità. Se per alcuni aspetti si potrebbe descrivere come un colpo di stato o una guerra civile, dall’altra sfugge da queste categorie per la sistematicità con cui uomini, donne, bambini furono massacrati a colpi di macete, violentati e fatti a pezzi non solo dalle forze militari, ma anche dalle persone comuni, che fino al giorno prima avevano condiviso la normale e semplice quotidianità con loro.

IL CAMMINO QUOTIDIANO DEL PERDONO

Paulette è una bambina e cammina per la strada con sua zia, la sorella di sua madre. Incontrano un ragazzo per la strada e la zia lo saluta gentilmente. «Saluta, Paulette», dice. La bambina saluta e poco dopo interroga la zia su chi fosse quel tale. «Suo padre ha ucciso tuo zio e i tuoi cugini, tanti anni fa, nei 100 giorni».

Anni dopo Paulette, nel raccontare questa storia, dice che sua zia non dorme più per ciò che ha visto e subìto in quegli oscuri mesi degli anni ’90. Ricorda di come la zia quel giorno le avesse dato la lezione più importante: il perdono spinge avanti, il rancore spinge in basso. Sembrava non essere arrabbiata con lui, né che volesse passare a sua nipote un testimone di odio. Sulla carta quel ragazzo non aveva nessuna colpa, anche se le vie della rabbia, del rancore e le urla di un’ingiustizia subìta superano qualunque logica o discendenza genealogica.

Questo soprattutto quando l’ingiustizia è una lama di macete che fa a pezzi i tuoi cari davanti ai tuoi occhi, o è lo sguardo odioso del tuo vicino di casa che ti consegna agli aguzzini che ti violenteranno per annientarti. Non è mai facile perdonare, qui sembra impossibile. Quello in Ruanda, però, non è solo un viaggio in un paese, non è solo un viaggio nelle profondità di sé stessi, come spesso capita quando si è in cammino. In Ruanda si percorre un sentiero esplorato a lungo nella storia dell’umanità da religioni e filosofie, dalla giurisprudenza e da ogni essere umano: la strada del perdono. Il significato del termine assume qui la sua importanza, il suo peso reale e, più di tutto, la sua vera potenza, rivelando come sia l’unica possibilità per poter sopravvivere e andare avanti.

Raccontando di progetti sociali sul territorio ruandese, è impossibile prescindere dai fatti del 1994, principalmente perché sono ancora vivi nei cittadini (dunque per capire e apprendere cosa significhi ancora quella tragedia nelle persone), ma anche perché alcuni traumi o vulnerabilità sociali di oggi sono conseguenze dirette di quelle violenze, 23 anni dopo.

NONOSTANTE TUTTO, SIAMO VIVE

Godeliève Mukasarasi è la coordinatrice nazionale dell’organizzazione “Solidarietà per la realizzazione delle vedove e orfani per il lavoro e l’autopromozione” (Sevota), associazione nata nel dicembre del 1994 per dare sostegno e aiuto agli orfani del genocidio e successivamente alle donne vittime di violenza.

Godeliève è un assistente sociale di formazione, e fin dai primi mesi dopo le stragi ha iniziato a prendersi cura delle persone vulnerabili traumatizzate dalle violenze: «il genocidio ha distrutto il tessuto sociale, creando inizialmente vedove e orfani, e successivamente rifugiati. Abbiamo visto assassinii, la distruzione delle case, conflitti interetnici e povertà estrema. Le violenze sessuali hanno provocato gravidanze non desiderate, che hanno portato a figli non accuditi, o addirittura odiati dalle loro madri».

Sevota pensa che uscire da questa condizione sia possibile, e per farlo utilizza l’approccio psico-sociale, metodo che lavora per creare un’ambiente positivo intorno a chi necessita la cura e a intrecciare insieme diversi ambiti: counselling, incontri a coppie e di gruppo, ma anche la danza o la preghiera, in modo da gestire lo stress post-traumatico in modo complessivo.

Sevota è sostenuta da diverse Ong, tra cui l’italiana Arcs – Arci Cultura e Sviluppo: per il suo progetto di “Reintegrazione socio-economica delle donne vittime di violenza e dei bambini orfani capo-famiglia in condizioni di estrema povertà”, nel 2015 Arcs è stata finanziata anche dall’Otto per mille della Chiesa Valdese, con un contributo di 30.000 €.

Nell’ottica di restituire alle donne una vita completa, oltre all’approccio psico-sociale, Sevota lavora anche sul rafforzamento economico delle donne attraverso attività generatrici di reddito, poiché «i due approcci si completano l’un l’altro» secondo Godeliève.

Le attività generatrici di reddito, dunque, non aiutano solo a permettere alle donne di vivere del loro lavoro, ma anche a superare il trauma concretamente.

Oltre alle donne, Sevota lavora anche con gli orfani e con gli uomini. Anche loro hanno bisogno di superare il proprio stress post-traumatico, e non necessariamente perché sono stati vittime. Molti uomini hanno partecipato o sono stati complici del genocidio, e per questo sono stati in prigione.

Ma la riconciliazione passa anche da questo e il lavoro di Sevota non si ferma di fronte alle differenze. «Siamo tutti ruandesi», ripetono spesso i protagonisti di questa ricostruzione.

«Il lavoro da fare è ancora molto» rammenta invece Genevieve: le violenze di vent’anni fa non sono le ultime avvenute; quelle domestiche, per esempio, sono un problema concreto. Oppure l’accompagnamento dei giovani nati da matrimoni forzati o da violenze sessuali, non solo durante il genocidio. Un’altra grande sfida resta la povertà: i cambiamenti climatici sono evidenti tra le mille colline, i raccolti non rendono come dovrebbero, la siccità continua, la moria delle bestie è quotidiana.

«L’ultima sfida è quella all’ignoranza – conclude la coordinatrice di Sevota – la maggioranza delle donne sono analfabete, dobbiamo aiutarle a riacquisire l’alfabetizzazione, successivamente formarle nell’economia domestica e così via. Contemporaneamente continua la nostra mobilitazione sociale nella comunità perché queste donne siano socialmente integrate, così come è anche nel programma del nostro governo».

CREARE INTRECCI PER USCIRE DALLA SOLITUDINE

A Butare, nel sud del paese, nel distretto di Huye si respira dinamismo. Qui si trova l’Università Nazionale del Ruanda, e la seconda scuola secondaria più grande del paese. C’è anche un aeroporto, ma il modo più semplice per arrivarci è il bus, un paio d’ore abbondanti da Kigali.

Qui opera una onlus italo ruandese, la Umubyeyi mwiza, che lavora con la popolazione con progetti socio-sanitari mirati soprattutto all’empowerment delle donne vittime delle violenze del genocidio. In Italia invece l’organizzazione si occupa di progetti di integrazione e intercultura. La sua presidente, Marie Claire è ruandese, ma parte della sua famiglia era in Burundi negli anni ’90, cosa che ha permesso ad alcuni di loro di salvarsi.

INSIEME

Grazie al lavoro manuale di costruzione di oggetti di artigianato, oppure l’allevamento di piccoli animali, le donne dell’area rurale di Butare possono incontrarsi, confrontarsi, sostenersi a vicenda e uscire dalla solitudine.

Queste donne hanno alle spalle una storia difficile, molte sono sopravvissute al genocidio, ma molte altre sono mogli degli aguzzini. Nella cooperativa però si lavora tutte insieme: hutu o tutzi? Non importa, perché sono tutte ruandesi. Questo sembra essere l’importante oggi.

Sono molti i progetti di riconciliazione per poter ricostruire il paese e tra questi, dice Marie Claire «c’è la questione del perdono. Non è facile, ma ci permette di conoscerci come esseri umani. Abbandonare il rancore e perdonare. Senza questo lavoro il paese non avrebbe potuto rinascere».

Nel 2015 la Chiesa Valdese, attraverso l’Otto per mille, ha finanziato Umubyeyi Mwiza con 46 mila euro per rafforzare la cooperativa di Butare. Grazie a questi fondi è stato possibile garantire la tessera sanitaria a tutte le 40 donne, e acquistare le materie prime per le attività manifatturiere: grazie al ricavato delle vendite, la cooperativa ha in progetto di acquistare galline, capre o conigli per rafforzare il sostentamento del gruppo.

MARIA MONTESSORI TORNA A SCUOLA IN RUANDA

Nella città di Kigali, capitale del Ruanda, c’è il distretto di Kicukiro, che in italiano è più difficile da pronunciare di quel che sembra (ci-ciù-ci-rò / t∫i -t∫u-t∫i-‘rò). Tra le case dagli alti muri si incontra un cancello di ferro, con una porticina in basso: è una piccola scuola materna, realizzata anni fa grazie alla Onlus Progetto Rwanda, che da molto tempo ha fatto del paese il suo obiettivo di cooperazione. Dentro le mura un giardino curato, mille colori e le urla gioiose dei bambini.

La scuola materna Amahoro è importante nel quartiere, perché ogni anno accoglie gratuitamente 45 bambini tra le famiglie più povere e vulnerabili dell’area, permettendo ai genitori di cercare un’occupazione e ai bambini di crescere in modo sano. La scuola lavora con le autorità locali per scegliere le famiglie che necessitano maggiormente di aiuto, ma ogni anno è evidente come il numero dei nuovi ingressi non basti.

«Quando siamo arrivati in questa zona abbiamo visto che a fianco alle case moderne c’erano le bidonville e abbiamo deciso di fare qualcosa» dice il responsabile della scuola, Valens Nyamucahakomeye, Country Director del Progetto Rwanda – Casa della pace. Il suo nome significa “passato per situazioni difficili”, e dopo i racconti ascoltati finora, basta uno sguardo per intendersi.

Un tempo questo luogo era chiamato Casa della pace, e in effetti veniva fatto un lavoro di riconciliazione alla pace, dopo il genocidio, per uscire da quella situazione. «Oggi si fa ancora un lavoro di riconciliazione – dice Valens – ma non in modo esplicito. Ora il lavoro è sulla vulnerabilità in generale, sempre meno vi è la differenza tra etnie e si aiuta tutta la popolazione. Siamo tutti ruandesi, senza distinzioni».

La scuola materna, inoltre, provvede al pagamento della tessera sanitaria per gli alunni e offre un pasto completo per pranzo, garantendo almeno questo appuntamento di sana alimentazione per i bambini.

MURAKOZE MONTESSORI

C’è un altro motivo per cui questa scuola è speciale. È l’unica (per ora) a applicare il metodo Montessori nella sua didattica: esplorazione, manipolazione, gioco e molti altri elementi sono centrali per lo sviluppo del bambino e sono usati per stimolare i piccoli nelle fasi dell’apprendimento.

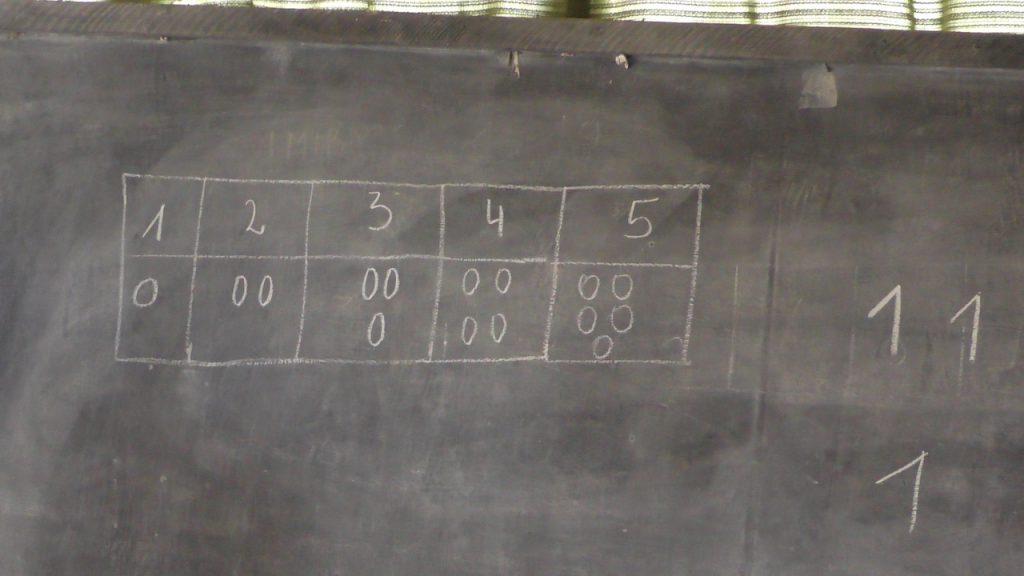

Madame Domitille Mukamusoni è la responsabile della ludoteca, spazio fondamentale per applicare le teorie di Maria Montessori. Domitille viene a Amahoro quattro ore a settimana per animare questi spazi. «Quest’anno ho 30 bambini» dice. Le regole sono abbastanza stringenti, perché non ci sono giochi per tutti, occorre fare i turni, ma nonostante questo i bambini possono fare giochi differenti riuscendo a muoversi e svilupparsi. Sviluppano la psico-motricità, il senso sociale, imparano a rispettarsi, a condividere e a dire murakoze, grazie. Soprattutto gli aspetti cognitivo e intellettuale vengono sviluppati attraverso il gioco.

Dividiamo i bambini in gruppo e ognuno ha dei giochi di un certo tipo, poi li scambiano, per non annoiarsi e imparare a condividere. I bambini dicono sempre: “è mio”. Ma alla fine imparano a prendersi cura dei giochi e a condividerli.

Il progetto di inserimento del metodo Montessori nella scuola materna Casa della Pace e della Riconciliazione di Kigali è stato finanziato, tra gli altri, anche dall’Otto per mille Valdese, con un sostegno di circa 15.000 euro nel 2015.

Tra questi progetti, e soprattutto tra questi giochi, questi schiamazzi e questa speranza per il domani, le mille colline del Ruanda risuonano di un eco nuovo da ascoltare. Una vibrazione che arriva dal passato, ma si trasforma, diventando un crescente e fiducioso suono dal futuro. Murakoze.

GUARDA ALTRI REPORTAGE IN ARCHIVIO

Le tante strade di Barikamà. Ritornare alla terra con premesse nuove.

L’esperienza dell’orto al Casale di Martignano

Disegnare il futuro.

La storia della formazione primaria nei campi profughi palestinesi a Beirut, in Libano